史跡七戸城跡

- 公開日

- 2017年03月21日

- 更新日

- 2025年10月09日

史跡七戸城跡

所在地:七戸町字七戸地内 ほか

指定年月日:昭和16年12月13日

追加指定 :平成元年、平成12年

史跡面積:約16万6千㎡(総面積:約22万㎡)

時期:14世紀後半~16世紀後半

七戸城跡の構造

七戸城跡は旧七戸町の中心街の西側に位置します。奥羽山脈の東麓に広がる鶴児平台地から伸びた標高約40mの舌状台地の先端を利用して作られており、台地の下は東に七戸川、南には作田川を見下ろす要衝の地で、西側は深い空堀を設けて地続きの台地と遮断します。

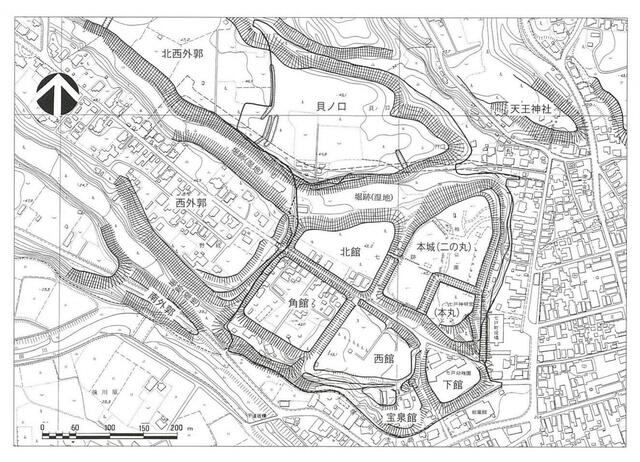

遺構は本城、下館、宝泉館、西館、角館、北館、貝ノ口、西外郭、北西外郭、南外郭の10の曲輪からなります。台地の先端を2条の堀切で区切って、北・東・南の急崖を防御面として、続いて内部にいくつかの曲輪を構え、東南部を大手虎口にしたと考えられます。

航空写真

縄張図

史跡の概要

七戸城跡は南部氏の一族・七戸南部家が居城とした室町時代から戦国時代の中世城館跡です。築城年代ははっきりしていませんが、発掘調査の成果等から、根城南部家8代当主南部政光が元中9年(1392)に七戸に入部し、築城したのではないかと考えられています。

政光は七戸入部後、七戸城をはじめ周辺の寺院や城下整備を行ったといわれています。政光の子孫は七戸城を居城とし、七戸南部氏を名乗りました。

天正19年(1591)、糠部(現在の岩手県北~青森県東部)の有力領主が三戸方(根城南部氏・三戸南部氏)と九戸方に分かれて争った九戸一揆では、当時の七戸城主七戸家国は九戸方に組し敗れたことで七戸南部家は断絶、城も廃城となりました。

七戸城は南部氏一族が治める城の中でも北方に位置するなど、要地として認識されていたことから、廃城後も城の名は残りましたが、寛文4年(1664)からは盛岡藩直轄の七戸代官所が置かれました。

明治2年(1869)に七戸藩が創設され、藩庁が置かれました。

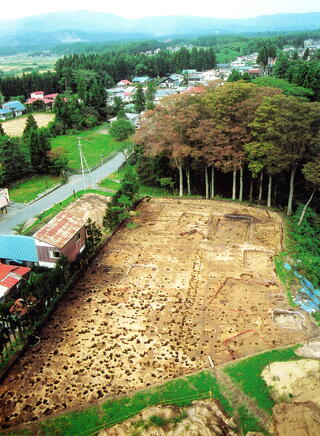

北館の発掘調査

七戸城跡の北館は、史跡整備のため平成3年~平成16年までの13年間で約8,200㎡の発掘調査が行われました。その結果、掘立柱建物跡が150棟以上、竪穴建物跡が50棟以上、井戸跡、塀跡、集石遺構などが検出されました。これらの成果から、北館には戦国時代後半の御主殿、常御殿、奥御殿、宝物殿などの施設があり、当時の七戸城の中心部であったことがわかりました。

北館航空写真(2000年発掘調査時)

出土遺物(陶磁器類)